El profeta Malaquías escribe tiempo después del restablecimiento del culto en el Templo reconstruido después del exilio, y entre sus oráculos destaca este anuncio de la irrupción de un “mensajero” que preparará la venida del “mensajero de la alianza”. Tal profecía pasó luego a ser entendida en clave mesiánica y desde la relectura cristiana se le atribuyó a Juan Bautista este personaje del “mensajero” que habría anticipado la venida de Jesús. Por lo que se expresa en este oráculo hay una insistencia en afirmar la presencia del Señor, que propiamente se correspondería con el “mensajero de la alianza”, que siempre está cerca de su pueblo a pesar de las circunstancias que afronta, de este pueblo que siempre se encuentra en constante búsqueda y mantiene su deseo de Dios. Por tal motivo, es preciso que quienes se hallan dedicados al culto (levitas) tienen que ser los primeros que deben ser purificados para de esa forma ser dignos de ofrecer el don que agrade al Señor en nombre de su pueblo. Así, es el mismo Dios quien favorece para que todo el pueblo pueda alcanzar la dignidad de celebrar el culto que Dios quiere y que trasciende sin duda a la vida cotidiana.

La carta a los Hebreos probablemente era una larga homilía del último cuarto del siglo primero que empezó a ser conocida sobre todo entre los cristianos de Roma. Es indudable el conocimiento que tiene el autor del mundo hebreo y desde esta óptica encuadra una de sus grandes particulares preocupaciones: profesar el sacerdocio de Cristo, entendido desde su sacrificio redentor. Así, insiste en resaltar en esta primera parte de la carta la dignidad de Jesús para realizar tan noble misión. Por tanto, Jesús es el sumo sacerdote, mediador de salvación, pues asumió nuestra naturaleza humana y desde la fibra más íntima del ser humano, la propia realidad de la muerte, hizo realidad la salvación para todos venciendo al diablo. Es interesante la manera cómo va descartando a los ángeles o mensajeros de Dios para esta tarea y apela a presentar a Jesús, que comparte la naturaleza humana, como el que puede ejercer el ministerio sacerdotal de liberación del poder del pecado. Jesús tiene la potestad de hacerlo pues él mismo ha experimentado en su propia carne el padecimiento con lo cual puede tender la mano salvadora a quienes también viven la experiencia de ser probados en esta confrontante realidad. Jesús es sumo sacerdote porque consagra su propia vida por la salvación de los hombres. El evangelio de Lucas, dentro de sus relatos de la infancia de Jesús, nos presenta esta narración en la que Jesús es presentado por sus padres en el Templo. Para Lucas es importante que Jesús sea reconocido como la manifestación plena del plan salvífico para la humanidad, pero no puede ser ajeno a la propia expectativa del pueblo de Israel que anhelaba una era mesiánica. Los padres de Jesús son presentados como fieles cumplidores de la Ley que suben a Jerusalén a realizar la purificación exigida para la madre, pero además desean consagrar a su hijo primogénito al Señor. Es así que Jesús llega por primera vez a Jerusalén, lugar muy especial para el evangelista, desde donde tiempo después el acto salvador de Cristo será anunciado al mundo entero. En este contexto, surge la figura de Simeón, hombre que aguardaba el “consuelo de Israel”, hombre sobre quien moraba el Espíritu Santo (eximio protagonista de este evangelio), hombre que representa toda la esperanza de Israel. Sus ojos pueden ver antes de morir al Mesías del Señor, de quien proclama decididamente su misión, especialmente revelada a María su madre. Jesús, pues, es presentado como signo de contradicción para su generación (y también para las futuras) y se anticipa ya su muerte redentora. La profetisa Ana se une a esta alabanza porque Dios ha cumplido su promesa y el tiempo de espera ha concluido.

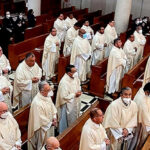

La fiesta de la Presentación del Señor se ilumina desde estos textos bíblicos que nos hablan de la disposición esperanzadora de quienes confían en el cumplimiento de las promesas de Dios. Malaquías anuncia el “Día del Señor”, y para ello es preciso un tiempo de purificación. El culto es el reflejo de la vida misma que se convierte en don preciado para Dios, pero esto implica una preparación adecuada, una disposición requerida, porque la presencia de la santidad de Dios lo exige. El autor de la carta a los Hebreos lo entiende también así y confirma que el plan de salvación se ha hecho realidad en Cristo, quien tiene la autoridad para ser sumo sacerdote, pues él mismo se convierte en sacerdote, víctima y altar. Es Cristo quien no solo es presentado como el elegido por Dios para esta misión de salvación, sino que realmente nos tiende la mano y nos purifica. Las palabras de Simeón son expresión de que Dios ha visitado a su pueblo y lleva a cabo su obra de salvación en este niño llamado a ser signo de contradicción para la humanidad. El destino del Salvador se traza de esta forma desde la caída y el levantamiento de quienes serán testigos de sus palabras y obras; y desde la oscuridad de la muerte se enarbola una vez más la bandera de la esperanza. Tanto tiempo el hombre esperó esta manifestación de Dios y ahora que lo tiene a la mano pareciera que la rechaza. Tantas experiencias de fe pueden corroborar esto, pero aún se sigue viviendo desesperanza y desesperación. Necesitamos de hombres y mujeres que saben encontrar en la esperanza la mejor consagración a Dios de la propia vida. Celebrar la consagración de Jesús como el “Santo de Dios” es darle gracias a Dios porque es fiel a sus promesas, porque nos anima a buscarlo con deseo, porque se revela en nuestra historia y con nuestro propio lenguaje. Es verdad que el tiempo del dolor y de la prueba, de las dificultades y las tristezas, se hacen cada vez más largos y pesados, pero debemos confiar que llega el tiempo de la consolación. Simeón y Ana esperaron mucho, son el símbolo de la esperanza en medio de la angustia y el sufrimiento, pero pudieron ver al Salvador. ¿Acaso hemos perdido ese deseo tan pronto? Ahora deseo gritar con el salmista ante el paso salvador de Dios, ante su visita misericordiosa y purificadora: “Alcen las antiguas compuertas, ¡va a entrar el Rey de la gloria!”